小豆島の手延べ麺作りと醤油蔵

香川県の小豆島は、瀬戸内海の豊かな気候に恵まれ、古くから手延べ製法で麺作りを行ってきました。その歴史は400年にもなります。もとは農家の人たちがお伊勢参りの際に三輪そうめんを持ち帰ったことが始まりと言われているそうで、醤油作りと並んで島の主要産業の一つとなっています。私たちの<海苔太そうめん>や<海苔うどん>は、小豆島のパートナー「石井製麺所(以下敬称略)」と共に試作を重ねて作り上げました。

十二月のある日、私たちは小豆島を訪れ、手延べ麺作りのことや、制作の様子を現地にて取材をしてきました。

高松港からフェリーに乗りました。

小豆島の南東に位置する坂手港

高松港からフェリーに乗って約1時間で小豆島に到着しました。石井製麺所は小豆島の南東にある坂手港から、車で15分ほどの海辺の町にあります。道中、醤油蔵が立ち並ぶエリアを通るのですが、車に乗っていてもわかるくらい、醤油のいい香りがしていました。

出迎えてくださったのは3代目の石井義人さん。ご家族で経営されているという製麺所の中に入ると、ちょうど作業をされいるところでした。

3代目の石井義人さん

この日はご挨拶をして、翌朝から取材をさせていただくことになっていました。初日は醤油蔵を見学しにいこうと考えていたので、事前に蔵を見学できるところを目星はつけていたのですが、せっかくであれば現地の方のおすすめを聞いたいと思って伺うと、正金醤油(以下敬称略)を紹介していただきました。さっそくその場で連絡をとってくださり、見学の許可をいただきました。待ち合わせまでは少し時間があったので、私たちは近くの海岸に行ってみました。ちょうど紅葉の季節で、夕陽が山肌や海を染めてとても美しい風景が広がっていました。私たちは波の音を聴きながら、しばらくの間ぼうっと眺めていました。

小豆島のもう一つの名産品、醤油の蔵見学へ

製麺所で石井さんと合流し、正金醤油に車で案内していただきました。事務所から醤油蔵までは徒歩で向かいました。焼杉張りの建物が並ぶ脇道に入ると、窓がほとんどない真っ黒な建物が現れました。入り口の大きな扉を開けると、そこには背丈よりも大きな古い木桶が並んでいました。なんと木桶は120年以上も使い続けているそうで、存在感に圧倒されました。

道を歩いていると微かに醤油の香りが漂ってきます。

120年以上使っている木桶。木桶職人も減っていて大変貴重なものです。

続いて階段を登っていき、木桶の上から醤油の状態を見学させていただきました。柱や梁にはびっしりと菌がついていて、まさに醤油のための「生きた空間」という感じがしました。それでいてとても清潔な印象で、職人の方の醤油作りへの愛と情熱を感じました。桶の中には今まさに発酵中の醤油が「息づいている」という感じがしました。

今まさに発酵し、生きています。

木桶の魅力や難しさ、大量生産品との違いをご説明いただきました。

正金醤油の特徴は「木桶」と、常温で醸造する「天然醸造」とのことで、淡口で1年、再仕込醤油ともなると2〜3年にもわたるため、とても時間と手間をかけて丁寧に作っているとのことでした。

帰り際に、麺のツユになる商品をいただいて、東京に戻ってから私たちの<海苔うどん>や<海苔太そうめん>に合わせて食べてみましたが、醤油の複雑で繊細な風味が、スジアオノリの華やかな香りと混ざり合ってとても美味しかったです。

いよいよ小豆島手延べ麺の取材へ

翌朝、8時半に工場に伺い取材を始めました。この日作るのは手延べうどんでした。見学させていただく作業は全部で10工程にもなります。正直に言うと、そんなにもたくさんの工程を経て作られているとは思っていなかったので驚きました。工程は次のようになります。

- ①オデ(練り)

- ②麺圧機

- ③イタギ(板切)

- ④油返し

- ⑤より機

- ⑥カケバ(掛け機)

- ⑦熟成

- ⑧コビキ(小引き機)

- ⑨延ばし・箸分け

- ⑩天日干し

※カタカナは島言葉

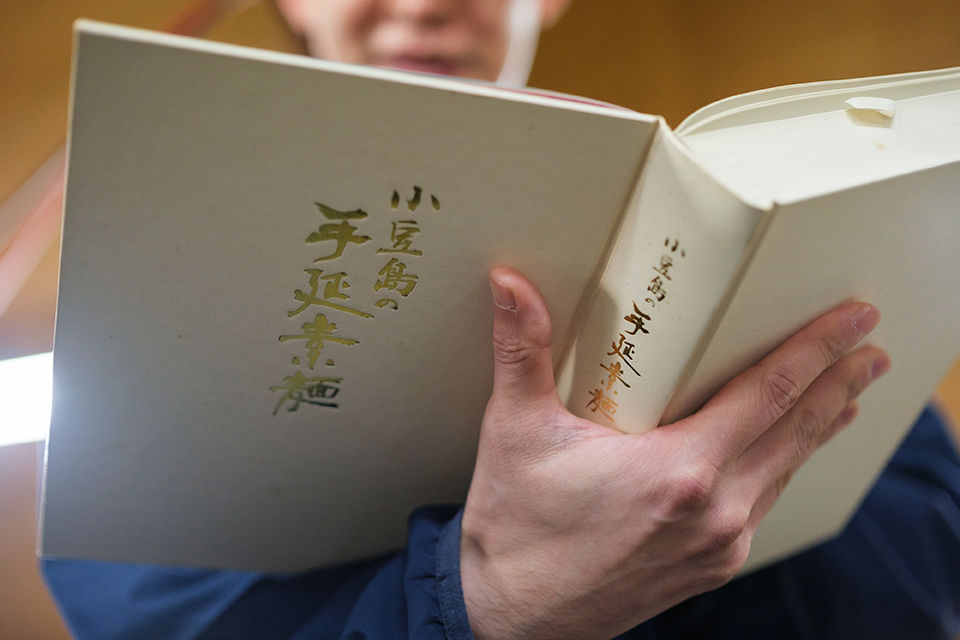

石井さんの豊富な知識に加え、専門書も用いながら丁寧にご説明いただきました。

手延べうどんの材料は、小麦、水、塩、それと途中の④油返しで使うゴマ油です。材料自体はとてもシンプルなのですが、そこに職人の方々の熟練した知識と経験が加わり、手延べ麺特有のコシがあってツルッと喉越しの良い麺に仕上がります。手延べ麺を作る上で最も特徴的なのは、グルテンの力だけで麺を延ばしていくということ。先人たちの築き上げた知恵が今も大切に受け継がれています。

島言葉でオデと呼ばれる作業は、前もって作っておいた塩水を使って、小麦を練っていく作業です。塩水は熟成具合を抑制するためのもので、冬は塩加減が少なくなるそうです。専用の道具で練った小麦は、丸太ほどの太さがあります。これを麺圧機で生地を均一に整えていきます。昔はこういった作業は足踏みでやっていたそうで、気が遠くなるような根気のいる作業だったろうと思いました。

③イタギの工程は、麺圧機で切り出した太い麺の帯(麺帯と呼びます)を重ね合わせて圧延するのを繰り返します。まず3本を重ね、圧延していきます。3層になったものを3本重ねて延ばし、さらにもう一度2本重ねて伸ばすので、合計で18層が圧延された直径7センチほどの一本の麺帯が出来上がります。この時点ではまだ7センチの太さがありますが、この状態からゴマ油を塗りながらさらに延ばしていきます。ちなみにゴマ油が有名な<かどや>も小豆島発の企業。フェリー乗り場で待っていると、ゴマ油の香ばしい匂いがしてきます。

1センチほどの太さ(素麺だと4〜5ミリ)にしたら、2本の棒に八の字に麺を掛け渡していきます。この状態で<寝びつ>と呼ばれる木の箱に入れて一時間ほど熟成させ、グルテンを緩めてあげることで、麺を延ばしやすくします。

2本の棒の間に八の字に巻いていきます。

寝びつで1時間ほど熟成させます。

上に向かって手で引き上げて延ばします。この時、下の棒が引っかかる作りになっています。

延ばしやすくなった麺を寝びつから取り出して、小引き機を使って60cmまで段階的に延ばします。それをさらに別の機械で箸分けをしながら延ばしていきます。木の箸が機械の中で上下しながら、ぐるぐると麺を菱形に広げつつ延ばしていきます。1メートルくらいに延びた麺を天日干しするために、ハタと呼ばれる道具に引っ掛けていきます。

小引き機で手前から後ろに向かって段階的に延ばしていきます。一番高いところで60センチほどになります。

箸分けをする機械で麺を広げながら延ばしていきます。

カケバに開けられた穴に差し込んで、固定していきます。

外に干す時間は季節や空模様によって違うそうで、この日は快晴だったのですが、30分くらい天日に干す予定とのことでした。外に並べられた手延べ麺の白さは端正でとても綺麗でした。天日干しの間にも麺同士がくっついてしまわないように、手際よく箸分けをしていきます。私たちも箸分けの作業を体験させてもらいましたが、棒を奥までまっすぐに通すのにもコツがあり、職人の方々の技術の高さを感じずにはいられませんでした。少しして乾燥具合を見て取り込み、後は室内で翌日まで乾燥をします。

天日干しの間にも、驚くほどの速さと正確さで箸分けをしていきます。

右手の棒を左手の棒で支えながら真っ直ぐに奥まで差し込んでいくのは、簡単そうに見えてとても難しいです。

取材の最後に、小豆島の手延べ麺作りの直面している後継者問題や、未来の展望についてお話しいただきました。

取材を終え、帰りのフェリーを待っていると、石井さんがわざわざフェリー乗り場までお土産をもって来て下さりました。そういう人の温かさに、私たちも島を離れるのが寂しくなり、またすぐにでも訪れたいと思いました。私たちの<海苔太そうめん>や<海苔うどん>もこの豊かな小豆島で作られているのだと思うと、とても誇らしくなります。それと同時に、一人でも多くの方に召し上がっていただき、小豆島の豊かさと海苔が作りだすハーモニーを存分に味わっていただきたい。船上から遠のいていく島を眺めながら、そのようなことを考えていました。今回の取材にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

今回の記事に登場した商品

<海苔薫るうまみ麺>海苔太そうめん 小豆島手延べ製法

商品のご購入はこちら

<海苔薫るうまみ麺>海苔うどん 小豆島手延べ製法

商品のご購入はこちら